引言

FAO统计数据显示,2005至2016年间全球大西洋鲑鱼(Salmosalar)(俗称三文鱼)总产量以平均6.4%的速度快速增长,2016年达到224.77万t,居所有水产养殖品种第9位;总产值达到143.88亿美元,位居全球水产养殖品种第1位。荷兰合作银行分析师GorjanNikolik预期:“保守估计,大西洋鲑鱼全球需求量将会以每年4.4%的速度增长,到2028年将额外增加140万t!”。产量与产值的双增长向整个世界昭示着大西洋鲑鱼产业旺盛的生命力和巨大的市场潜力。目前挪威是国际上大西洋鲑鱼第一大主产国,产业链覆盖了远洋捕捞、营养与饲料、苗种繁育、成鱼养殖、海上服务、营销、物流、屠宰加工、增值产品等,盈利能力远高于其他国家。挪威海产局统计数据显示,2018年挪威养殖大西洋鲑鱼出口量110万t,出口额82.3亿美元(按1美元0.886欧元折算)。而作为挪威支柱产业的石油和天然气2017年的出口额为512亿美元。巨大的产值和快速的增长态势使得大西洋鲑鱼养殖被人戏称为“新石油行业”。相比于中国,渔业统计年鉴显示,2017年全国水产品总产量已经达到2670万t,但是总出口量仅433.94万t,出口额仅211.5亿美元。从土地利用效率层面,中国海水鱼类养殖面积9万hm2,产量141.94万t;而在挪威,全国共986个养殖场,每个养殖场拥有10-16个深水网箱,总养殖水面不超过5000hm2。

挪威大西洋鲑鱼养殖是当今工业化水产养殖的典范,其典型特征就在于将工业化理念、信息化技术、现代化装备与水产养殖进行了充分融合,实现生产结果精准可预知、生产过程全人工可控、生产管理标准可复制。中国已故工程院院士雷霁霖在2012年就提出,中国的海水养殖进入了新一轮的发展时期,面对产业经受空间、模式、品种、饲料和病害等多重压力,整体技术亟需转型提升,倡导走“三节”、“三高”的工业化养殖道路已是不可回避的现实。有鉴于此,本文在实地走访调研的基础上,借助挪威渔业局统计数据库,对挪威三文鱼养殖业取得成功的因素和存在的问题进行了详细分析,以期为中国水产养殖业结构调整和转型升级提供参考。

1、挪威大西洋鲑鱼养殖产业发展现状与存在问题

1.1 规模和产量

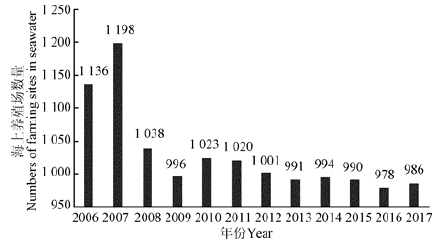

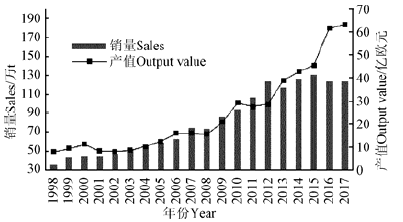

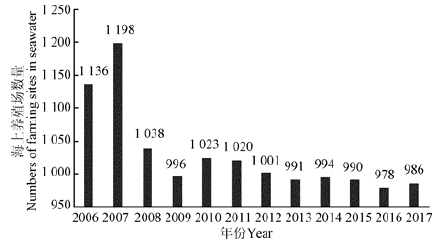

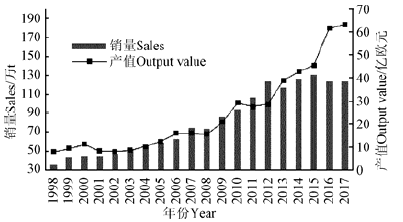

挪威国土面积32.4万km2,海岸线全长10.1万km(包括峡湾和岛屿),海上养殖场从南到北几乎覆盖了挪威整个西海岸。图1显示了2006至2017年挪威大西洋鲑鱼海上养殖场的数量变化情况。从图1可以看出,2008年以后大西洋鲑鱼养殖场数量基本维持在1000个左右,而且每年都在逐量减少,但是总产量却并未因此而降低。根据图2显示,挪威全国屠宰大西洋鲑鱼的销售量在1998年仅36万t,至2012年稳定增长到123万t,而后5a时间均维持在这一水平。尽管销量迅速增长,挪威大西洋鲑鱼的产值并没有出现萎缩。2017年全国屠宰大西洋鲑鱼产值达到63.23亿欧元(按1欧元9.748挪威克朗折算)。挪威工业联盟(NorskIndustri)预测,随着海虱治理、大西洋鲑防逃逸、鱼类排泄物循环利用等新技术的研发和革新,2030年挪威大西洋鲑鱼产值将会达到205亿欧元,2050年将会进一步达到308亿欧元。

1.2 养殖模式

挪威的大西洋鲑鱼是陆海接力工业化养殖生产的典型代表。从亲本产卵到规格苗种培育阶段主要采用循环水或流水方式在陆基工厂化养殖车间内完成,然后通过活鱼船转运至海上养殖场利用深水网箱进行养成。海上养殖场一般布置6-10只网箱,直径50-200m,深度20-50m,收鱼期养殖密度最高可达25kg/m3左右。经过14-24个月,养殖的大西洋鲑鱼体质量即可达到4-5kg/尾。大型的海上养殖场配备浮式海上管理平台,可通过远程操控实现对水域环境、鱼类行为的实时监控和日常投饲、维护等生产管理。同时,商业化运营的工作船可以为网箱提供渔网清洗、成鱼起捕、活鱼转运等服务。挪威渔业部规定,海上养殖场最大面积为12000m2,养鱼密度不超过30kg/m3;养殖场间距应大于1km,养殖场和育苗场间距应大于3km,养殖场在同一海域只能连续养两年,然后空闲一段时间,以避免长期连续养殖生产对海域内的生态环境造成过度影响。

& ....

继续阅读 点击登录

优投APP下载

优投APP下载 优投服务号关注

优投服务号关注